教育のポリシー

荒井:美意識は環境、教育などによって育まれるものだという考えですね。教育といえば秋山さんは大学教授もやられていますが、教育についてはどのような考え、ポリシーをお持ちですか?

秋山:ぼくの2点シリーズのポスターに「Any child needs love(たとえどんな子どもでも愛は必要です)」があります。

これは母親鳥に守られながら子どもの鳥が空を飛んでいる姿をデザインしたものです。

ここで言いたいのは、教育の基本は愛情を持って子どもを守り育て上げていくということです。それが基本中の基本だと考えています。

子どもに「自由に絵を描いていいよ」と言うと、母親と一緒にいる姿を描くことが多い。

母親が中心で、その周辺に自分と兄弟、姉妹と父親を描きます。それが子どもにとっての家族の姿です。

中心に母親がいて妹がいて母親のそばに自分を描く。

父親ははずれの方に描かれるのが一般的です。

お父さんは小さく描かれ存在感がありません。

母親の優しい愛情に育まれ、すくすくと育っていくことが理解できます。

絵は子どもたちからのメッセージです。

言葉と絵は同等で、言葉で表現出来ない時に絵を描いてコミュニケーションをします。

楽しかったことや嬉しかったこと、遊んだことが中心です。

動物園に行った時など動物の絵を描き母親に見せ、その感動を伝えようと身振り手振り拙い言葉で伝えます。

母親は共感し喜びを分かち合います。

この分かち合うと言うことが社会の入り口です。

子どもは夢中で遊び、その中から学び取る物が初期段階での基本となります。

あまりにも子どもに勉強などを強制しすぎると、バランスが崩れた人格になるため遊びはとても大切なものです。

15世紀イタリアの人文主義者ピッコロミーニ(1405-1464 後のピウス2世)は、児童教育論のなかで次のような言葉を述べています。

「子どもに決して遊びを禁止してはならない。また子どもに学習のみを強要してはいけないが、もしそうすれば子どもは疲弊し、衰え、こうした重圧によって学習も嫌気をさすようになる」。

20世紀オランダの歴史家ヨハン・ホイジンハ(または「ホイジンガ」 1872-1945)は「ホモ・ルーデンス」(1983年刊)のなかで「人間の文化は遊びのなかに発生した」という大胆な説を打ち出し「遊びはいかなる文化よりも根源的」であると主張した。

理論的な解釈や分析では語り尽くす事のできない魅力や、美的なことを含んでいることも強調しました。

遊びは文化よりも古い「ホモ・ファベール(作る人)」よりも「ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)」が先にあるとも述べている。

また、ぼくは数学者の岡潔(1901~1978)の教育論にも強く感銘を受けました。

それは「春宵十話」のなかで語られています。

「心が豊かで情操教育がしっかりなされている事が結果的には学問をする人を育てる。」や、「逞しさはわかっても、人の心の悲しみがわかる青年がどれだけいるだろうか」など、「人の心を知らなければ、物事をやる場合に緻密さが無く、緻密さが粗雑になる。

粗雑さというのはちっとも対象を見ないで、観念的に物を言っているだけである。

つまり対象への細かい心配りがないと言う事だから、緻密さが欠けるのは、一切のものが欠ける事に他ならない」そして他の学者と異なる点は、四季の美しい日本の風土が科学的発見に欠かせないと述べているところです。

さらに、明治大学の森洋子(1936-)教授の言葉の中に「インテンシティ 【intensity】(情熱的な集中)は子どもの遊びのなかから生まれる。

子どもの真剣な遊びによって、インテンシティが養われる」と言うことを語っています。

このように先人達は子どもの遊びが重要だという視点を持っているし、自然の美が豊かな感性を育むということも大切な発想の要素となっていると説いています。

心を作るということになるわけですから、遊びや自然の美しさを感じる心こそ、教育の基本ポリシーとならざるをえないと考えます。

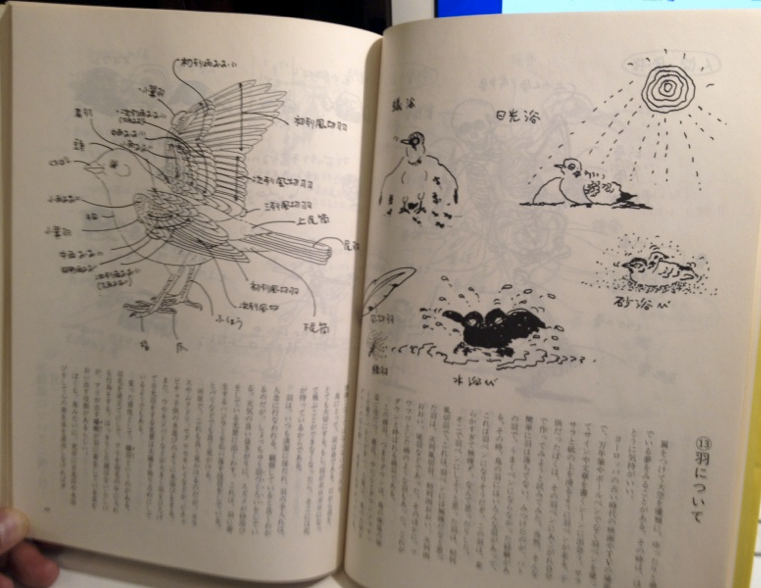

荒井:自然を感じる心と言えば、秋山さんはバードカービングで鳥を彫ったり、鳥をモチーフにしたイラストをよく描いたり、鳥に関する話もたくさんしますが、鳥に何か特別な思い入れがあったりするのですか、またそのように思うきっかけがあったのであれば教えてください。

秋山:ぼくが野鳥を好きになったのは、最近親の影響だということがわかりました。

親はすでに亡くなっていますが、時々父親からいろんな動植物の話を聞かされ、その話に聞き入った経験があるからだと思います。

その話はトムソーヤの冒険(1876年 マーク・トウェイン著)よりも面白く、ぼくが一番好きなロビンソンクルーソー(1719年 ダニエル・デフォー著)に匹敵するほどワクワクする話でした。

つまり親が楽しそうに話をしている。

その楽しい雰囲気、高揚感が伝わってきて、ぼくもいつの間にか鳥が好きになっていくのは自然な流れでした。

月日が過ぎて、ぼくは自然保護運動にはまっていくようになります。

1979年バードカービングを普及するプロジェクトに声をかけられ、木を素材に野鳥を作るようになりました。

それを作るうちに自然を描いた美術や彫刻などの造形物に興味を持ち、それらを調べ研究するようになりました。

そうすると野鳥の生態について熟知しないと野鳥を描いたり、造形物を作ったりすることは不可能だとわかりました。

その後、ぼくは野鳥に対する研究に没頭します。

研究が講じてバードウォッチングのエッセイを出版することになったり、バードカービングの展覧会や技法書を出版するようになり、気付けばバードカービングクラブを設立していました。

25歳から35歳までの10年間は本当に野鳥や自然について学んだ年月でした。

それが今もなお、ぼくの根源的な考え方を作りあげているように思います。

|

バードウォッチング図館/秋山孝著/凱風社/1984

|

荒井:遊びや自然の美しさを「感じる心」が教育の基本的なポリシーになるというのは、お父さんから学んだご自身の経験からも導き出された答えなのかもしれませんね。

少し話は戻りますが、大学の授業等でポリシーを具体的に実践しているものなどありますか?

秋山:1つ目はデッサンを通して美術全体を考えていく授業を行っています。

2つ目はAからZまでの単語を選び、視覚言語辞典を作る課題を出しています。

3つ目はポスターというメディアを通して、イラストレーションを使ってメッセージを伝えるメッセージイラストレーションポスターという課題を出しています。

それは自然、自己、社会というテーマで人間の社会活動の根源を見つけ、その問題をデザインしメッセージを発信する方法を学んでもらうためです。

それから4つ目は「イラストレーション原論」という講座を持ち講義を行っています。

大学院では、これらを更に専門化し各自の表現と理論を獲得するための授業を行い、博士課程まで繋げています。

これらを一言で言うならば、地球のなかの一部としての人間は何者なのかということをイラストレーション表現とデザインが活躍するメディアのなかで自分の答えを見つけ出す作業です。

基本能力を育てる教育

荒井:地球のなかで生きる自己を見つめ表現する。

先ほどおっしゃっていた自然を感じる心がなければ取り組めないテーマですね。

私は大学に通っていた側の人間なので大学についてあまり詳しくないのですが、教授として授業を行う側になると、一般の人とは違った目線で大学が見えてくるのではないかと思います。

秋山さんにとって教育を行う大学とはどんなところですか?

秋山:大学という所は一般社会とは異なる世界です。

社会活動は利益を生んで、それを分配する経済活動が中心ですが、大学は社会における利益を中心とするのではなく、物事の根源を見つけるための研究や創作といった教育を行う場です。

また、授業を中心とする小学校や中学校や高校とは異なり、世界中の大学と連携し様々な問題を共有し解決策を検討、実施する場でもあります。

学生たちは、その知的空間の中で伸び伸びと勉強をし、自分の将来を見つけ出そうとします。

ただ生きるだけでなく、自分がいかに社会に貢献できるかと言うことを大切なキーワードにして大学で学ぶべきでしょう。

そういう意味で志のある人にとっては魅力的でチャンスのある場として捉えられていると思います。

基本能力を育てる教育

荒井:純粋無垢に未来を見つめ邁進する若者は良いですよね。

見ているだけでこちらも元気になってきます。

少し答えづらい質問になってしまうかもしれませんが、大学は生徒を評価しなければいけないですよね。

その辺りで何か葛藤などはありますか?

秋山:評価の基準には様々あると思いますが、ぼくは必要不可欠な基本的知識を獲得したかを基準にしています。

例えば英語学であれば英語学の基本。

科学であれば科学の基本と同じ様に、ぼくの専門はグラフィックデザイン学科のなかにあるイラストレーションです。

その基本的能力を獲得したかが評価の基準になります。

一般的な人は美術大学というと、とても変わった個性のぶつかり合いのように考えていると思いますが、そんなものはありません。

もっと理論的に学問に対してアプローチをしているので、ある意味では科学者のような能力を持っていないと美術を教えるのは難しい。

最終的にはその人の飛躍したヒラメキがあり、そこから発した表現やデザインも評価はします。

しかし、授業の評価で、そこまで辿り着くには相当な基礎力を身につけなければなりません。

その基礎とはどういう物かというと、1つは美術の根本にあるデッサンなどの「描く」という基本能力です。

その後には、様々な材料を使い優れた技術力を獲得しなければなりません。

さらに技術を裏打ちする美術史やデザイン史から見た歴史観なども大切な要素となります。

それらを踏まえながら独自表現を見つけ出し、理論との両輪を確立しなければなりません。

という意味で表現研究や理論研究における葛藤はありますが、評価に置ける葛藤はありません。

一般の人たちが考えているような天才達が評価されることと大学での評価は一致しません。

もっと別な力学が働いて多様な価値観から評価が生まれるわけです。

大学の評価とはなかなか一致しませんが、卒業制作や修了制作などの作品には飛び抜けた感性が見られることがあります。

しかし、それが社会で評価される絶対的な感性である保証はありません。

最重要課題

荒井:なるほど。教育機関としての評価軸をきちんと決めていれば葛藤はないということですね。

秋山さんは大学以外にも国際的なポスタービエンナーレの審査員をしています。

その際の評価はどのように決めるのですか?

秋山:国際的なポスタービエンナーレの評価はとても難しい。

それは地球上で起こっている諸問題の中で、もっとも重要なものを選ぶのと同じことだからです。

国際問題の内容を熟知していなければ正しい答えを導きだすことはできません。

そのようなテーマを基本とし、さらにポスター作品を良く見て判断していきます。

議論になった時は、それぞれが自分の考えを審査員に伝え、ぶつけ合いながら答えを見つけ出して行く作業をしなければなりません。

その時には心を打つキーワードも必要でしょう。

それから色や形や選んだ図像、または描いたイラストレーションが新鮮で独自性を持っているかどうか、その辺りも重要な評価の対象となるでしょう。

最終的には、そのようなプロセスを経て多数決の理論に則って順次賞が決まっていきます。

特にぼくたちのような感覚に訴える表現の場合は、審査員のそれぞれの国が持っている文化なども大きく左右します。

しかし、ポスターという芸術表現の場合は「伝える」と言う国際的な共通項を持つため、他の芸術と比べると審査委員が共感しあうことが多いので、評価における共通項は出しやすいように思われます。

国際的なコンクールで大切なところは、それぞれの人種を超え複雑な環境も踏まえ、お互いに理解しあうスタンスを持つことだと思います。

そうでないと答えを導きだすのは難しい。その結果出てきたグランプリやそれぞれの作品は、世界に影響を与える力を持っていることを痛感せずにはいられません。

それは、その年にしか出てこない作品で、その時代を強烈に代弁し、表現手法も独自性があるという事です。

そのような作品を評価し見出すことが国際審査員の使命ということになるのではないでしょうか。

ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ

荒井:今後、ポスタービエンナーレへの応募を考えている人にとっては、大きなヒントになりそうな話ですね。

貴重なお話ありがとうございます。

ところで秋山さん自身の作品も評価され数々の受賞歴があると思いますが、何か印象に残っているコンクール、ビエンナーレなどはありますか?

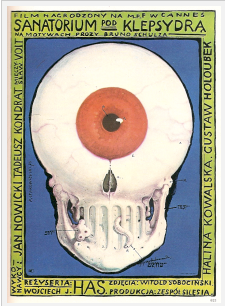

秋山:それはワルシャワ国際ポスタービエンナーレです。

このビエンナーレはポスターというメディアの中でもっとも歴史が古く、権威があり、継続的に続いているビエンナーレです。

このビエンナーレがもととなり世界に様々な国際ポスタービエンナーレが生まれてきました。

1966年に第一回ワルシャワ国際ポスタービエンナーレがザ・ヘンタ美術館で開催されました。

これは画期的な出来事でポスターというものが正式に評価の場を得たということになります。

そして1968年には世界ではじめてのポスター美術館「ワルシャワ・ヴィラノフ・ポスター美術館」が誕生しました。

正式にポスターをコレクションする施設がはじめてできたことになります。

ワルシャワでポスター芸術文化が発達した要因は、社会主義国であったことだと考えています。

当時、この街にはコマーシャルは存在していませんでした。

ポーランド、ワルシャワは資本主義国(利益主義社会)ではなく、社会主義国であったため、利益分配の考え方が異なっていたのです。

ワルシャワのデザイナーたちは自分でイラストを描き、音楽会や美術展、あるいは映画、芝居、サーカスなどの文化的な内容の告知ポスターを政府機関から依頼され制作していました。

資本主義国のデザイナーたちはワルシャワの自由で芸術性豊かな個人の独自性を重んじた表現の文化的なポスターを見て、心から感動しました。

例えば、日本で映画のポスターを見るとハリウッドの配給会社のシステムにのっとって、指示された通りにスターの大きな顔写真を使い、その映画の特徴的な場面を配置するというような個性のないものが多いと思います。

さらに演劇のポスターも同じく、主役の大きな顔写真、それから準主役、序列があり名前も大きく無味乾燥なポスターが一般的です。

それに比べワルシャワのポスターは世界中のデザイナーたちを驚愕させ、その表現における感性の強さに皆が心を打たれました。そして世界中に知れ渡ったのです。

|

砂時計/フランチシェク・スタロヴェイスキ

|

しかし、同じ社会主義国でも、チェコやソビエトのように国の検閲を受ける監視下にあった国では、魅力的なポスターは生まれませんでした。

ポーランドはポスターや美術や音楽に対しておおらかに接していました。

ショパン(1810-1849)をはじめ名だたる音楽家や、コペルニクス(1473-1543)やキュリー夫人(1867-1934)のような科学者を輩出したプライドがそうさせるのかもしれません。

現在はペレストロイカ以降、ポーランドは資本主義国となり、魅力的なポスターは極めて少なくなり、西ヨーロッパやアメリカのような広告がはびこるようになりました。

ぼくの話に戻すと、1986年に第11回ワルシャワ国際ポスタービエンナーレで金賞を受賞することが出来ました。

それがぼくのエポックメイキングです。

するとヨーロッパ各国の美術館でぼくの個展が開催され、34歳で国際デビューを果たすことになりました。

荒井:国内ではなく、いきなり海外で評価されたということでしょうか?

秋山:国内のコンペティションでいくつか賞は取りましたが、当時は日本宣伝美術会が解散した後で、重要なコンペティションがなくなっていた時期だったのです。

その間、イラストレーションのコンペティションとしてグラフィック展はあったのですが、それはぼくの表現やコンセプトに合わないものでした。ぼくの表現や考え方を理解できる人たちを求めて、インターナショナルなコンペティションに応募していたのです。

金賞受賞後は様々な国を訪問し、デザイナーに会ったり美術館の館長に会ったり、深い人間関係を育みました。それは今も続いています。

とても大切なポスターアートを通した繋がりとなりました。

各国のクリエイターとの交流

荒井:受賞後の環境の変化など、もう少し詳しく話して頂けますか?

秋山:ワルシャワ国際ポスタービエンナーレで金賞を受賞した後、イタリアのグラフィックデザイナー、フランコ・バラン(1934-2013)から展覧会依頼を受けました。

打ち合わせをワルシャワで行い、日本で準備をしイタリアに作品を送付し、立派な展覧会が開催されました。

その後も、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、中国、韓国、タイ、イスラエルと連絡を密にとり、作品を通してイラストレーションのメッセージをやり取りしたり、ポスターを美術館やギャラリーなどであるいはホール、大学、野外で展示してきました。

この連鎖は現在もなお続いています。

地震プロジェクトの展覧会がメキシコのケレタロ市にあるグラフィックアート国立美術館で開催されたりというように、金賞を受賞した1970年代以降、現在もなお展覧会活動は継続しています。

このような活動を継続的に行うために、ぼくの教え子たちを中心にプロジェクトを立ち上げ、世界のビエンナーレや大学機関などと連携しポスターでしかできない表現世界を広げています。

その結果、ぼくの教え子たちはワルシャワ国際ポスタービエンナーレで金賞を受賞したり、各国で活躍し活動の場を広げています。

仕事

荒井:受賞をきっかけに各国での展示。さらには文化交流と後輩の育成と、全てが繋がっていくのですね。

受賞後の海外での活動については、大きな変化があったということですが、受賞後の国内での活動については何か大きな変化はありましたか?

秋山:国内でも急速に仕事の依頼が多くなりました。

広告、書籍、雑誌表紙、パンフレット、キャラクター、遊園地のアトラクションや建築デザイン、コンペティションなどの企画、アートディレクション、出版、原稿依頼、講演、トークショー、審査員、教育など他分野にわたって多くの仕事に取り組むことになりました。

ぼくの能力を遥かに越えた領域の仕事だったため、自分が仕事に対してとっているスタンスに疑問を感じ再構築しなければなりませんでした。

自分の意に反して社会の動きに操られていくような不安を感じ、自分の創作活動を重要視する方向に仕事内容を変化させたのです。

ぼくにとって価値のあることは、イラストレーションやポスターの表現を確立するための創作と研究で、そのために自分の時間を費やすことが正しいことだと考えるようになり、特に大学での活動を、そのために活かすことにしました。

具体的には1998年にイラストレーションスタディーズを旗揚げし、ポスターやイラストレーションの研究と創作を大学機関や国際社会で行い、今も続けています。

|